Ramsès et l’or des Pharaons

À l’occasion de la première européenne de l’exposition internationale Ramsès et l’or des Pharaons, 181 trésors de l’égypte antique seront rassemblés à Paris à la Grande Halle de la Villette du 7 avril au 10 septembre 2023.

Ce n’est un secret pour personne, la riche histoire de l’Égypte regorge de souverains remarquables. Un nom en particulier a traversé les siècles comme nul autre… celui de Ramsès le Grand qui a donné son nom au légendaire Ramsès-Sésostris auquel on prêtait des conquêtes s’étendant jusqu’en Chine. De plus, c’est son nom qui permit à Champollion de découvrir la clef du déchiffrement des hiéroglyphes, il y a exactement 200 ans.

Guerrier à la reconquête des terres perdues de l’empire égyptien, négociateur du plus célèbre traité de paix de l’Antiquité, célèbre bâtisseur de l’Égypte pharaonique, ses représentations sont innombrables. Il a laissé à la postérité des colosses exceptionnels et a donné son nom à la ville royale de Piramsès déplacée longtemps après sa mort sur le site de Tanis. Il était alors déjà un symbole de grandeur à l’aune duquel tous ses successeurs se sont mesurés et la légende du grand pharaon n’a fait que croître au fil des siècles.

À la fin du Nouvel Empire, la tombe de Ramsès fut pillée par des voleurs et le monde a cru que sa momie et ses trésors étaient perdus à jamais. Une histoire particulière lie ce Pharaon aux Français et Françaises depuis 1976 et l’exposition « Ramsès II le Grand » qui fut présentée au Grand Palais et qui accueillit plusieurs centaines de milliers de visiteurs. L’exposition Ramsès et l’or des Pharaons promet une nouvelle rencontre remarquable avec le public.

Ramsès le Grand

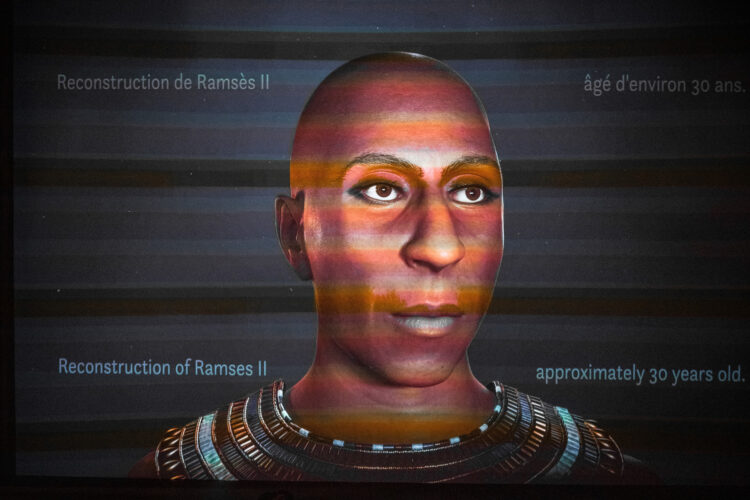

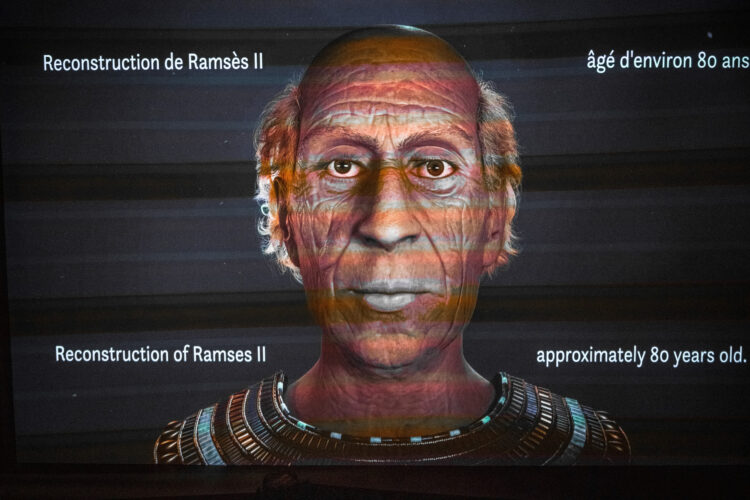

Vers 1280 av. J.-C., à la mort de son père, Séthi 1er, Ramsès Il, vers l’âge de 25 ans, devient le troisième pharaon de la 19e dynastie. Ce formidable guerrier, pacificateur, entrepreneur prodigieux, maître dans l’art de l’autoproclamation, mari d’au moins huit femmes et père de plus de 100 enfants, régnera ensuite sur l’Égypte durant près de 67 ans.

Vénéré comme un dieu tout au long de sa vie, Ramsès a donné naissance à un nouvel âge d’or de paix et de prospérité. Au fil du temps, sa légende s’est propagée et le nom de Ramsès le Grand est devenu synonyme de la puissance et de la gloire de l’Égypte ancienne.

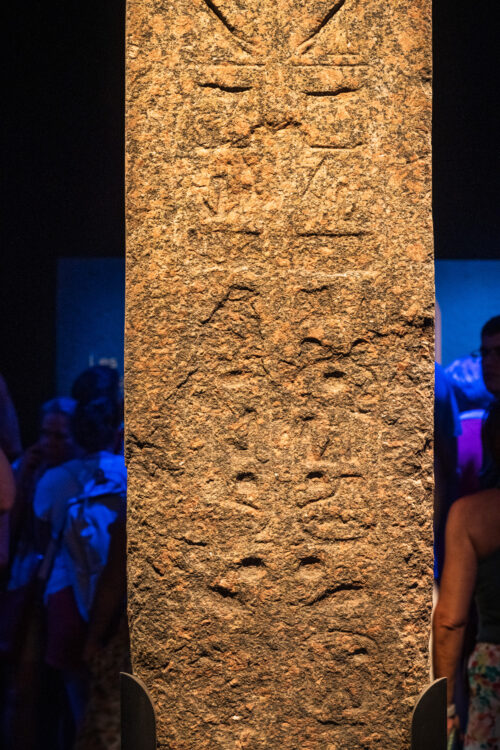

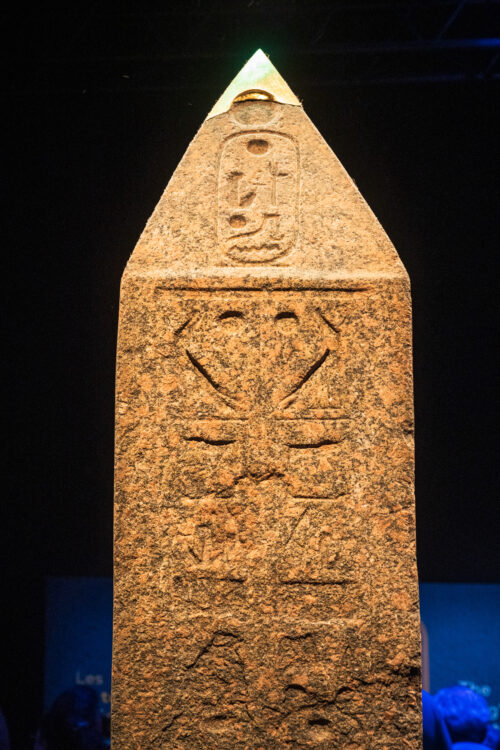

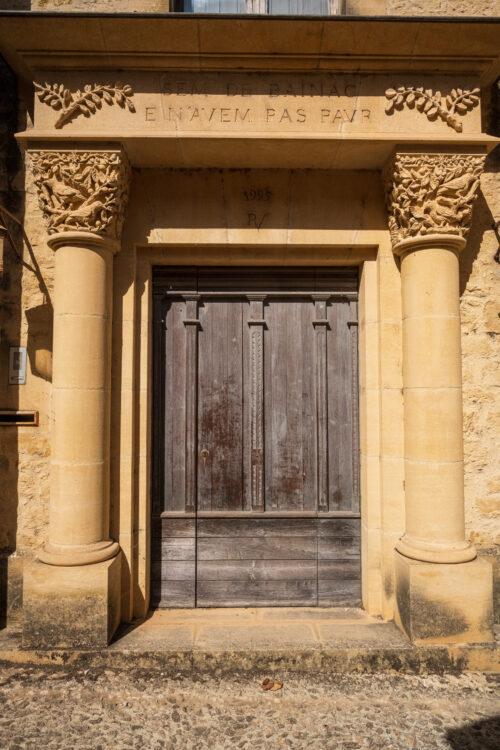

Partie supérieure d’un obélisque dédié à Ramsès II*

Passé maître dans l’art de l’autoproclamation, Ramsès a gravé son cartouche partout, affirmant ainsi sa propriété sur les bâtiments et les statues ; peu importe qu’il en fût ou non l’édificateur. Son nom figure sur un plus grand nombre de bâtiments et de monuments que celui de tout autre pharaon.

*Ramsès a usurpé la dédicace de cet obélisque.

Granit rouge, pyramidion moderne plaqué or

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Les cartouches du roi

Un cartouche est une figure de forme ovale dans laquelle est écrit le nom du pharaon.

Carreaux de faïence siliceuse

Les prisonniers ennemis dépeints sur ces carreaux représentent les menaces extérieures pour l’Égypte. Dès le début de son règne, Ramsès repousse les invasions nubiennes au sud, les attaques des forces libyennes à l’ouest, les assauts des Hittites en Syrie, et met fin au pillage des pirates chardanes sur le littoral méditerranéen.

Les prisonniers étrangers dépeints sur les carreaux de faïence multicolore mettent en lumière la domination du roi sur ses ennemis ainsi que la puissance régionale de l’Égypte

1. Carreaux illustrant un prisonnier asiatique (Hittite?)

Faïence siliceuse, Nouvel Empire 20e dynastie

Musée égyptien

2. Carreau illustrant un prisonnier nubien

Faïence siliceuse, Nouvel Empire 20e dynastie

Musée égyptien

3. Carreaux illustrant un prisonnier asiatique

Faïence siliceuse, Nouvel Empire 20e dynastie

Musée égyptien

4. Carreaux illustrant un prisonnier libyen

Faïence siliceuse, Nouvel Empire 20e dynastie

Musée égyptien

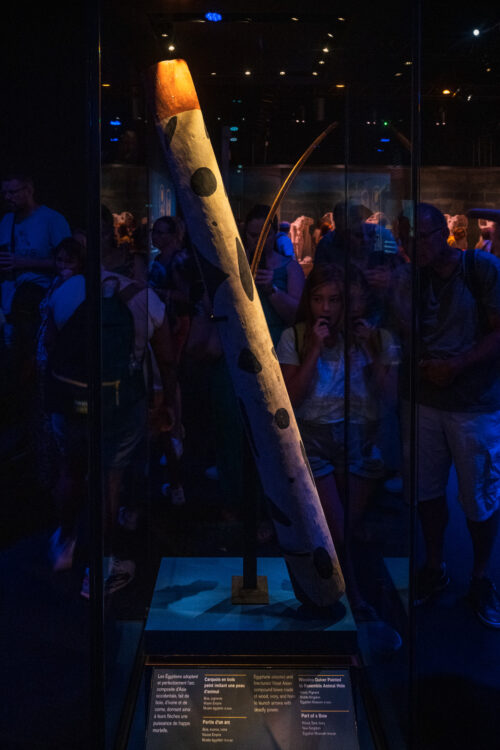

Carquois en bois peint imitant une peau d’animal

Les Égyptiens adoptent et perfectionnent l’arc composite d’Asie occidentale, fait de bois, d’ivoire et de corne, donnant ainsi à leurs flèches une puissance de frappe mortelle.

Se tenant en équilibre debout sur les chars ou en formation, les plus fins archers écrasent les ennemies de l’Égypte sous des pluies de flèches. À l’époque de Ramsès, l’arc et les flèches sont le principal armement de l’armée égyptienne, et les chars ultrarapides, ses plus mortelles machines de guerre.

Partie d'un arc

Bois, écorce, ivoire

Nouvel Empire 20e dynastie

Musée égyptien

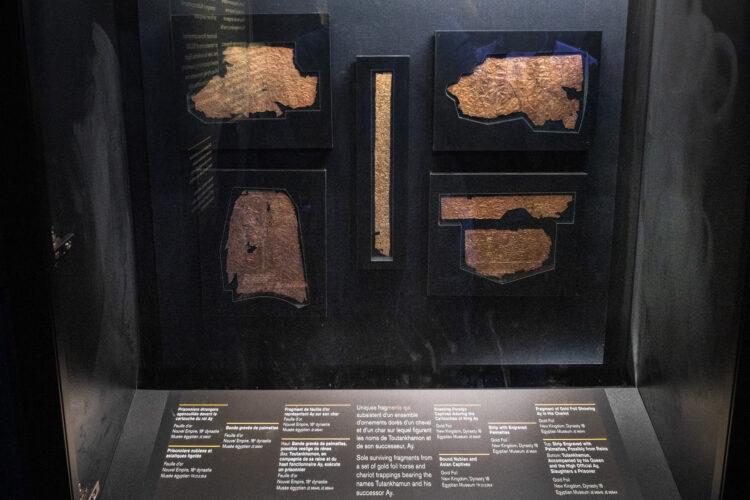

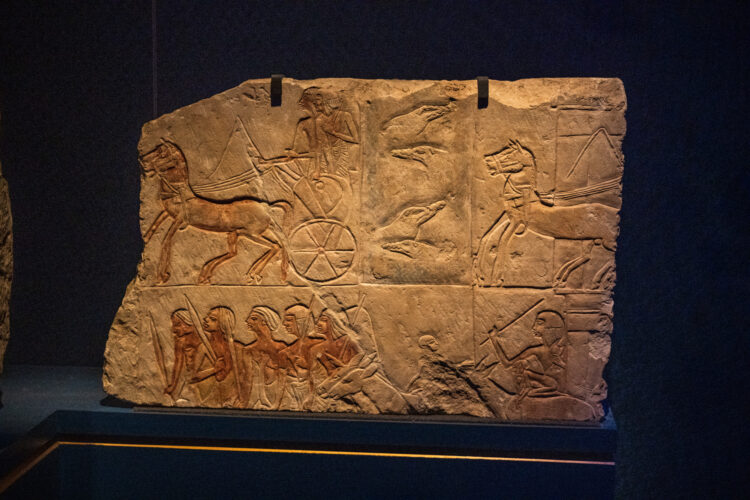

D’une importance capitale pour établir la supériorité militaire de l’Égypte de la 18e dynastie, les chars en sont venus à symboliser l’autorité du pharaon.

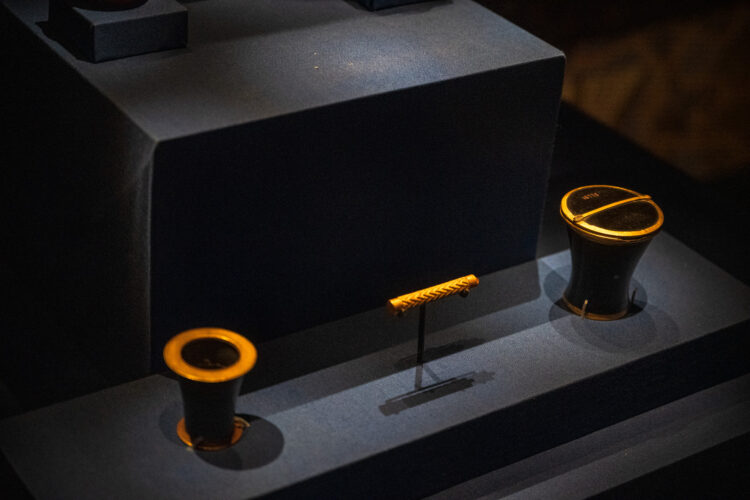

Quatre disques gravés de motifs floraux et des cartouches de Toutankhamon (Haut gauche)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Éléments décoratifs d'un char royal (Bas gauche)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Feuille d'or gravée (centre)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Quatre disques gravés de fleurs (Haut droit)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Appliques gravées de guirlande de fleurs (Bas droit)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

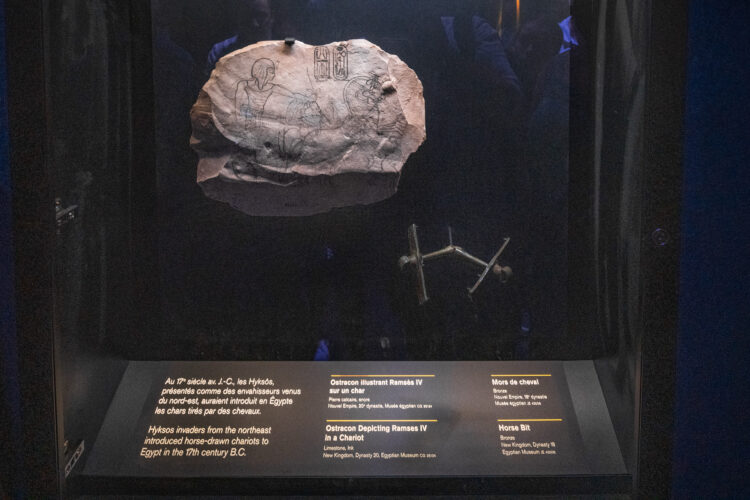

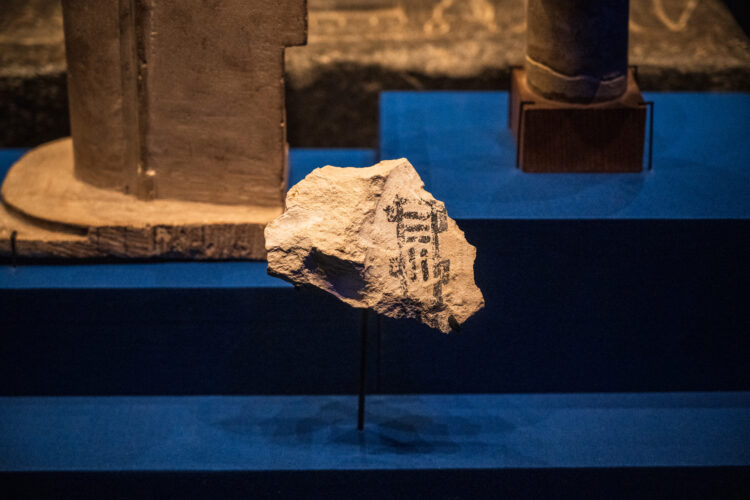

Ostracon illustrant Ramsès IV sur un char et Mors de cheval

Au 17e siècle av. J.-C., les Hyksôs, présentés comme des envahisseurs venus du nord-est, auraient introduit en Égypte les chars tirés par des chevaux.

Pierre calcaire, encre

Nouvel Empire, 20e dynastie

Musée égyptien

Bronze

Nouvel Empire, 18e dynastie

Musée égyptien

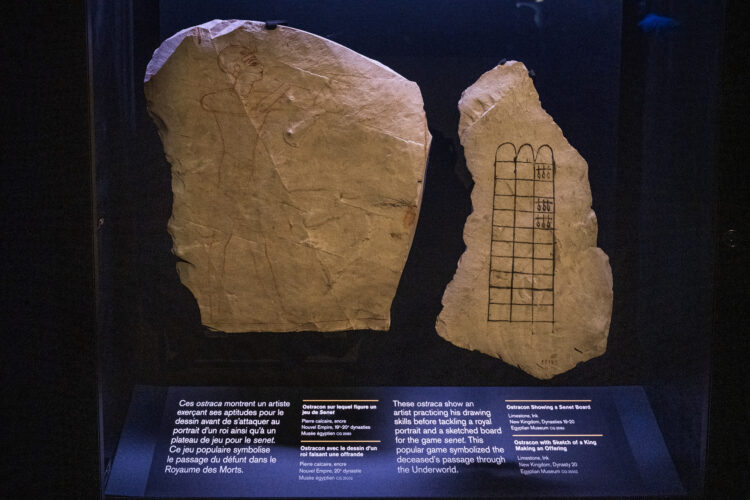

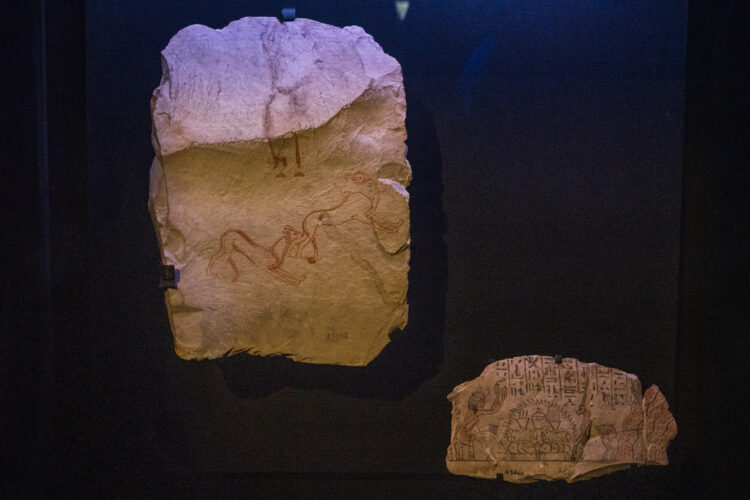

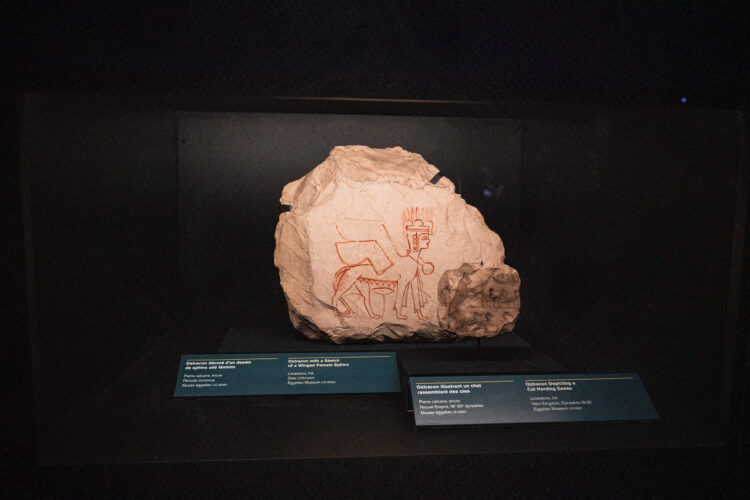

Ostraca

Les artistes de Deir el-Médineh, écrivaient, dessinaient, griffonnaient, des croquis à l’encre sur des ostraca (tessons de poterie ou éclats de calcaire). Ces « cahiers de notes » en pierre et les listes, les plans de constructions, les écritures comptables, les lettres, les tableaux – même une grève des travailleurs y est consignée – donnent un aperçu de leur vie au quotidien.

Uniques fragments qui subsistent d’un ensemble d’ornements dorés d’un cheval et d’un char sur lequel figurent les noms de Toutankhamon et de son successeur, Ay.

Prisonniers étrangers agenouillés devant le cartouche du roi Ay (Haut gauche)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 18e dynastie

Musée égyptien

Prisonniers nubiens et asiatique ligotés (Bas gauche)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 18e dynastie

Musée égyptien

Bande gravée de palmette (centre)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 18e dynastie

Musée égyptien

Fragment de feuille d'or représentant Ay sur son char (Haut droit)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 18e dynastie

Musée égyptien

Bande gravée de palmettes, possible vestige de rênes. En dessous, Toutankhamon, en compagnie de sa reine et du haut fonctionnaire Ay, exécute un prisonnier. (Bas droit)

Feuille d'or

Nouvel Empire, 18e dynastie

Musée égyptien

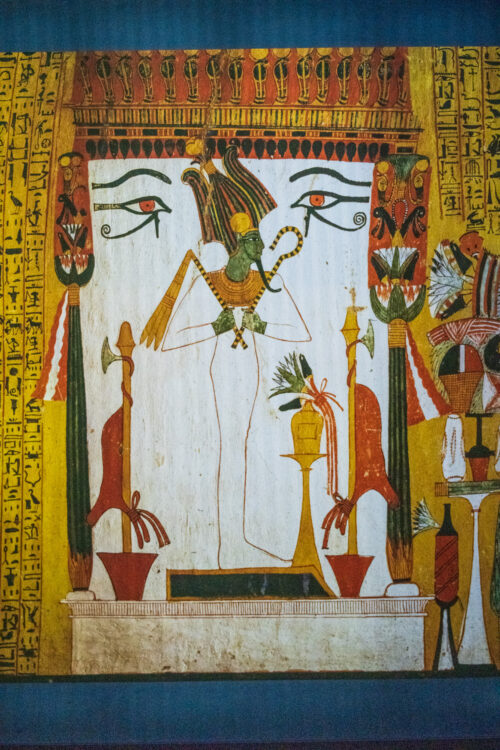

Maât

Le pharaon est le fils de Rê, le Dieu Soleil, et l’incarnation terrestre du dieu Horus. Il agit comme médiateur entre les dieux et les peuples de Terre. Le pharaon assume la responsabilité divine de faire respecter le concept de Maât, l’ordre universel, et de vivre selon ses principes.

Seuls le roi et ses grands prêtres — ou représentants agréés sont admis dans les sanctuaires pour faire des offrandes aux dieux. Durant les fêtes, les prêtres accompagnent les dieux hors des autels sacrés pour qu’ils puissent participer aux rituels et aux processions, ou voyager le long des rives du Nil, la seule voie reliant villes et villages d’Égypte.

Aiguière heset pour offrandes

liquides, dédiée par Âhmosis

Or

Nouvel Empire, 18e dynastie

Musée égyptien

Calices à offrandes

Argent

Période tardive

Musée égyptien

Vase en argent estampé

Argent

Période Ptolémaïque

Musée égyptien

Statue de Ramsès II en sphinx faisant offrande d’une vasque à tète de bélier

La puissance absolue et la dévotion religieuse de Ramsès sont matérialisées par ce sphinx mi-homme mi-lion. L’image des lions, symboles de puissance physique tant hier qu’aujourd’hui, étaient étroitement liés à la royauté. Ici, Ramsès offre une vasque d’eau sacrée à Amon-Ré, roi des dieux. Ce sphinx assurait la garde dans le grand temple d’Amon-Rê à Karnak,

Pierre calcaire

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Comme dirigeant, soldat, et père de millions de sujets, le pharaon a le devoir de bâtir des temples dédiés aux dieux. Lui seul — ou des prêtres qui le représentent — a le pouvoir de communiquer directement avec les dieux.

Ramsès offre un « rébus », un groupe de figurines qui, lorsqu’elles sont lues à haute voix, forment un énoncé. Les statuettes, représentant Amon, Rê-Horakhty et un enfant, se lisent ainsi : « Ramsès aimé d’Amon ».

Statue de Ramsès II agenouillé faisant

offrande d'un rébus de son nom

Schiste

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée national d'Alexandrie

Relief orné de cartouches des dieux

Anubis, Isis et Osiris, et de Ramsès II

Pierre calcaire, or, pigments

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Stèle illustrant des prêtres transportant

la barque de Ramsès II déifié dans une

procession religieuse

Pierre calcaire

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Statue de Ramsès II se prosternant

Schiste

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Statue de Khâemouaset tenant une image de Ptah

Khâemouaset, fils de Ramsès et de sa seconde femme, Isis-Néfétet, prince héritier et grand prêtre de Ptah, présentant le reliquaire du dieu. S’il avait survécu à Ramsès, Khâemouaset serait devenu pharaon. Célébré pour sa sagesse et pour avoir restauré les pyramides et les temples de l’Ancien Empire, Khâemouaset est encore vénéré longtemps après sa mort.

Quartzite

Nouvel dynastie

Musée égyptien

Statue cube du vizir Paser tenant des emblèmes des dieux de Thèbes

La fonction de vizir, que le grand-père et le pére de Ramsès avaient autrefois assurée, est en quelque sorte l’équivalent de chef du gouvernement. À Thèbes, le vizir Paser supervise les affaires pour le compte de Ramsès, à la suite du déménagement du grand conseil au nord de Pi-Ramsés, dans le delta du Nil. Plus tard, Ramsès le nomme grand prêtre d’Amon, le représentant religieux occupant le plus haut rang après le pharaon.

Granodiorite

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Pleins feux sur les dieux

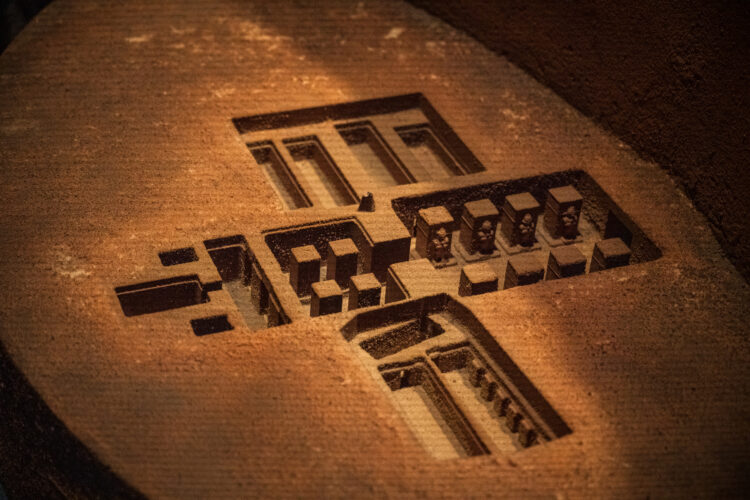

Sur les murs intérieurs, des scènes savamment sculptées dépeignent les victoires militaires de Ramsès, dont le récit détaillé de la bataille de Qadech, la mieux connue de toutes les batailles de l’Antiquité pharaonique.

Dans le sanctuaire le plus intime, Ramsès est assis aux côtés de Rê, d’Amon et de Ptah, trois des plus importantes divinités égyptiennes. Le 22 février et le 22 octobre de chaque année, les faisceaux lumineux du soleil pénètrent jusqu’au cœur du sanctuaire, illuminant les quatre statues, démontrant ainsi d’étonnantes prouesses d’ingénierie, une profonde connaissance de l’astronomie et la maîtrise du monde naturel de Ramsès.

Stature croissante

Les façades, flanquées de statues colossales en position assise, les grandes entrées reposant sur des piliers, les vestibules et les autels internes dédiés aux dieux sont des

caractéristiques communes à tous les temples d’Égypte, à l’instar des sols, qui sont inclinés, en s’élevant de l’avant vers le fond, et des plafonds dont la hauteur décroît de manière graduelle. Ainsi, lorsque le pharaon marche vers le fond du temple, sa stature semble grandir, faisant de lui l’égal des dieux.

La façade du temple

Chaque matin, la lumière de l’aube anime la façade du grand temple orienté vers le levant. Les rayons illuminent les quatre statues colossales de Ramsès et les sculptures plus petites de Néfertari, d’Isisnofret, sa seconde grande épouse et de leurs enfants, avant de baigner de lumière l’intérieur du temple.

Deux colosses de Ramsès flanquent un colosse de Néfertari des deux côtés de l’entrée du petit temple et seuls ses enfants s’y trouvent sous forme de statuettes. Elle porte la couronne d’Hator avec ses cornes, le disque solaire et les longues plumes.

Crampon en granit noir

Ce crampon de granit noir provenant de l’un des temples de Séthi I était calé dans une cuvette sculptée à la jonction de deux blocs de pierre. Le nom de Séthi gravé dans la pierre démontre que ce temple lui était consacré et imprègne le joint d’une protection magique.

Crampon en granit noir

Granit

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Colonne type et embrasure

de porte d'entrée d'un temple

Pierre calcaire, encre

Période inconnue

Musée égyptien

Ostracon avec dessin

d'architecture

Pierre calcaire, encre

Ancien Empire, 4e dynastie

Musée égyptien

Colonne type dotée d'un

chapiteau en forme de lotus

Pierre calcaire

De la période tardive à la période ptolémaïque

Musée égyptien

Partie supérieure de la statue de Ramsès II tenant le sceptre héqa

Le jeune Ramsès

Cette statue iconique de Ramsès, un portrait officiel, présente une image idéalisée du jeune pharaon. Il est représenté avec un visage jeune et rond, des yeux allongés et une bouche arborant un léger sourire. Il porte le diadème royal paré d’un uræus représentant la déesse protectrice Ouadjet, et tient le sceptre héqa, symbole de sa puissance royale.

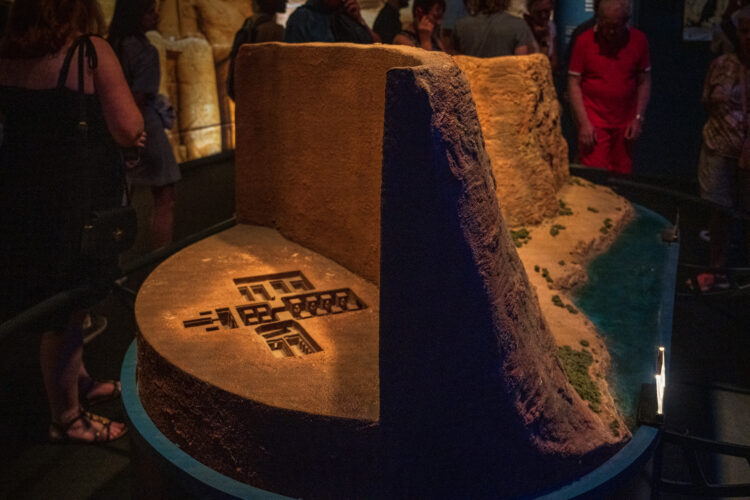

Pi-Ramsès

Ramsès fonde une nouvelle capitale, Pi-Ramsès, dans le marécageux delta du Nil oriental, à proximité du littoral méditerranéen, patrie ancestrale de son grand-père, Ramsès I. Les temples bâtis pour vénérer les dieux, sont faits de pierre pour durer toute l’éternité, contrairement aux palais — aussi vastes que luxueux — faits de briques d’argile crue qui sont remplacées après quelques générations. Les palais comportent des salles du trône, des halls de réception, des chambres particulières, des cours spacieuses, des bassins et des jardins paysagés. Reines et princesses occupent les opulents bâtiments ou leur propre palais.

Artefacts provenant des tombeaux royaux de Dahchour

Des artefacts provenant des tombeaux royaux de Dahchour donnent un aperçu de la vie des femmes du palais. Appartenant à des princesses du Moyen Empire ayant vécu 500 ans avant Ramsès, ils sont très semblables à ceux qui appartiendront à sa mère, à ses épouses et à ses filles.

Pot en obsidienne avec bandelettes

en or et couvercle

Or, obsidienne

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Amulette à cylindre de la princesse

Merit

Or

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Pot en obsidienne décoré d'or

Or, obsidienne

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Pot à khôl en cornaline avec couvercle

Cornaline

Mpyen Empire, 12' dynastie

Musée égyptien

Pot à khôl en albâtre

Albâtre

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Pot à khôl en lapls-lazuli

avec couvercle

Lapis-lazuli

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Miroir de la princesse Sathathoriounet

Argent, or, obsidienne, lapis-lazuli

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Parures

Hommes et femmes font usage de maquillage et d’onguents parfumés. Ils se parent de colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreille, ajoutés à leur tenue. De plus, les bijoux offrent une protection contre les forces chaotiques qui menacent l’ordre au sein de l’empire.

Bague scarabée ornée du cartouche de la reine Taousret

Or, lapis-lazuli

Nouvel Empire 19e dynastie

Musée égyptien

Boucle d'oreille en or arborant le cartouche de la reine Taousret

Or, matériau vitreux

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Anneau portant le nom de couronnement de Ramsès II

Or

Nouvel Empire 19e dynastie

Musée égyptien

Bracelet arborant un cartouche de Thoutmôsis, des uræus et des têtes de vaches représentant Hathor

Or

Moyen Empirer 12 dynastie

Musée égyptien

Boucles d'oreille en or ornées de dauphins héraldiques et de pendants en forme de cœur

Or, perles, verre

Période gréco-romaine

Musée égyptien

Boucles d'oreille en or avec uræus et cartouche de Ramsès XI

Or

Nouvel Empire, 20e dynastie

Musée égyptien

Large collier en or avec perles de cornaline en forme de fleurs de pavot

Or, cornaline

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

À Pi-Ramsès, un carreau du palais de Ramsès porte l’image d’une perche du Nil nageant. Un autre, provenant du temple funéraire d’un roi d’une période plus récente, situé à Thèbes, montre un oiseau rekhyt (vanneau huppé) symbolisant les sujets du pharaon. Des carreaux dépeignant des prisonniers ont possiblement pavé les sols du palais de Ramsès, lui permettant ainsi d’écraser ses ennemis de ses pieds.

Carreau illustrant un prisonnier asiatique

Faïence siliceuse

Nouvel Empire, 20e dynastie

Musée égyptien

Carreau provenant d'une frise

illustrant des oiseaux Rekhyt

Faïence siliceuse

Nouvel Empire, 20e dynastie

Musée égyptien

Carreau provenant d'une frise

illustrant des oiseaux Rekhyt

Faïence siliceuse, verre

Nouvel Empire, 20e dynastie

Musée égyptien

Carreau illustrant une perche du

Nil et une fleur de lotus

Faïence siliceuse, pigments, glaçure

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Carreau illustrant un

prisonnier asiatique

Faïence siliceuse

Nouvel Empire, 20e dynastie

Musée égyptien

Pi-Ramsès

Pi-Ramsès est une cité prospère où abondent palais, temples et bâtiments publics

Touya

Ramsès vénère sa mère, Touya, qui se tient à ses côtés sur la façade du temple d’Abou Simbel, Un temple lui est consacré au Ramesseum, et Ramsès lui fait construire un impressionnant tombeau dans la Vallée des Reines. Cette statue du Moyen Empire, réalisée 500 ans plus tôt, a été resculptée et renommée en l’honneur de Touya.

Statue de la reine Tuya

Granodiorite

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Resculptée à partir d'une figure d'une reine du Moyen Empire

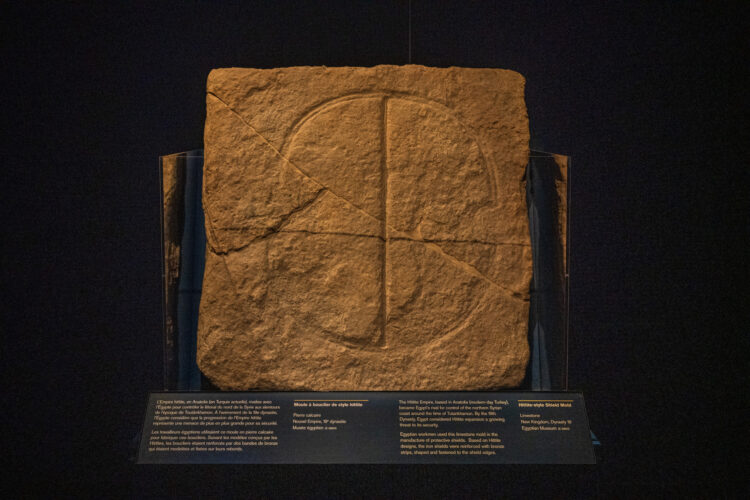

Moule à bouclier de style hittite

L’Empire hittite, en Anatolie (en Turquie actuelle), rivalise avec l’Égypte pour contrôler le littoral du nord de la Syrie aux alentours de l’époque de Toutânkhamon. À l’avènement de la 19e dynastie, l’Égypte considère que la progression de l’Empire hittite représente une menace de plus en plus grande pour sa sécurité.

Les travailleurs égyptiens utilisaient ce moule en pierre calcaire pour fabriquer ces boucliers. Suivant les modèles conçus par les Hittites, les boucliers étaient renforcés par des bandes de bronze qui étaient modelées et fixées sur leurs rebords.

Pierre calcaire

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Le bloc central représente Ramsès, hache à la main, s’apprêtant à terrasser trois des ennemis de l’Égypte : un Syrien, un Nubien et un Lybien. Le contraste entre la taille de Ramsès et celle des prisonniers met l’accent sur son statut de pharaon ainsi que sur sa puissance et sa domination sur les prisonniers étrangers, Sur deux autres blocs se trouve le général lwrkhy, commandant de l’armée, originaire d’une famille syrienne, ayant servi sous les ordres du père de Ramsès, Séthi l, avant d’être promu par Ramsès.

Bloc de pierre calcaire peint

provenant du tombeau du Général

de l'armée Iwrkhy

Pierre calcaire, pigments

Nouvel Empire, 19e dynastie

Saqqarah

Ramsès Il massacrant

ses ennemis

Pierre calcaire, pigments

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Bloc de pierre calcaire peint provenant

du tombeau du Général de l'armée

Iwrkhy ; la scène montre le général

traversant un canal infesté de crocodiles

Pierre calcaire, pigments

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

La bataille de Qadesh

Racontée et figurée de manière répétée par Ramsès suwles murs des temples

d’Abou Simbel, Louxor, de Karnak et ainsi que sur ceux du Ramesseum.

Ostracon avec le dessin d’un roi faisant une offrande

Ces ostraca montrent un artiste exerçant ses aptitudes pour le dessin avant de s’attaquer au portrait d’un roi ainsi qu’à un plateau de jeu pour le senet. Ce jeu populaire symbolise le passage du défunt dans le Royaume des Morts.

Pierre calcaire, encre

Nouvel Empire, 20e dynastie

Musée égyptien

Ostracon sur lequel figure un Jeu de Senet

Pierre calcaire, encre

Nouvel Empire, 19e-20e dynasties

Musée égyptien

Ostracon sur lequel figure une hyène attaquant un lion

Dans une critique subversive du pharaon, une hyène attaque un lion. Les hiéroglyphes indiquent qu’il s’agit d’une image du roi. Aussi, un scribe royal s’agenouille devant une table d’offrandes, levant ses bras pour louer la déesse Anouqet dépeinte sous les traits d’une gazelle émergeant des montagnes.

Pierre calcaire, encre

Nouvel Empire, dynastie inconnue

Musée égyptien

Ostracon illustrant le scribe Hay vénérant la déesse Anouqet représentée par une gazelle

Pierre calcaire, encre

Nouvel Empire, 19e-20e dynasties

Musée égyptien

Linceul peint de Sennefer

Cette étoffe mortuaire peinte a été trouvée sur le linceul du cercueil interne de Sennefer. On le voit assis devant une table d’offrandes. Les colonnes de hiéroglyphes au-dessus de la table signifient : « L’Osiris, le serviteur de la Place de Vérité, Sennefer, »

Lin, pigments, plâtre

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Les bâtisseurs du tombeau

Les pharaons du Nouvel Empire sont inhumés dans la Vallée des Rois, sur la rive du Nil opposée à celle de la ville de Thèbes. Les artistes et les artisans les plus chevronnés, les « serviteurs de la Place de Vérité », vivent à proximité dans leur village, la fondation royale de Deir el-Médineh. La construction du tombeau d’un roi commence dès que ce dernier est couronné et les artistes

travaillent jusqu’à sa mort.

Les bâtisseurs du tombeau du roi décorent les murs et les plafonds en y peignant des scènes finement détaillées, des ciels d’un bleu-noir profond paré d’étoiles et d’incantations extraites des livres funéraires égyptiens. Après son décès, le roi est inhumé avec tout ce dont il a besoin pour vivre dans l’au-delà comme un dieu.

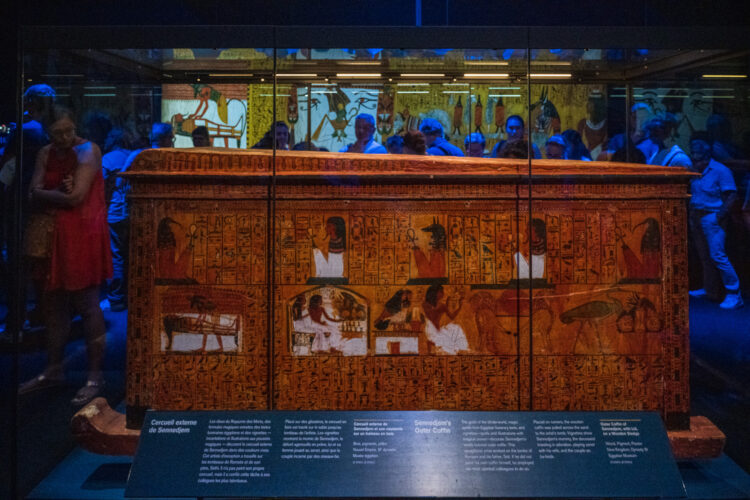

Cercueil externe de Sennedjem

Les dieux du Royaume des Morts, des formules magiques extraites des textes funéraires égyptiens et des vignettes — incantations et illustrations aux pouvoirs magiques — décorent le cercueil externe de Sennedjem dans des couleurs vives. Cet artiste d’exception a travaillé sur les tombeaux de Ramsès et de son père, Séthi. Il n’a pas peint son propre cercueil, mais il a confié cette tâche à ses collègues les plus talentueux. Placé sur des glissières, le cercueil en bois est tracté sur le sable jusqu’au tombeau de l’artiste. Les vignettes montrent la momie de Sennedjem, le défunt agenouillé en prière, lui et sa femme jouant au senet, ainsi que le couple incarné par des oiseaux-ba.

Bois, pigments, plâtre

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

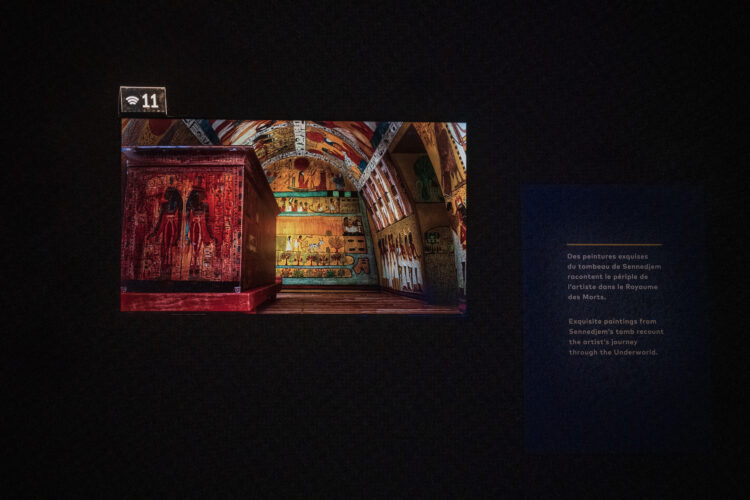

Des peintures exquises du tombeau de Sennedjem racontent le périple de l’artiste dans le Royaume des Morts.

À l’intérieur de l’un des plus spectaculaires tombeaux des peintures montrent Néfertari en compagnie des dieux du Royaume des Morts.

La vallée des Rois

Durant plus de 500 ans, la Vallée des Rois est le site de sépulture des pharaons du Nouvel Empire. Son emplacement dans le désert éloigné est intentionnel. Située à un peu plus de huit kilomètres de la cité sacrée de Thèbes, la Vallée des Rois se trouve sur la rive opposée du Nil. Ses architectes croyaient sans doute que les tombeaux profonds et le caractère isolé des lieux offraient une protection contre les pilleurs et les voleurs.

Vase aux cartouches de Ramsès II

Ce vase de grandes dimensions, inscrit aux cartouches de Ramsès, a été découvert près du tombeau de son fils et successeur, Mérenptah. Il a autrefois contenu des huiles ayant possiblement servi à l’inhumation et à la momification de Mérenptah.

Albâtre

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Les momies d’animaux

La plupart des dieux égyptiens sont alors associés à un animal en particulier ou prennent la forme d’un animal. Les gens honorent les dieux et invoquent leur aide au moyen de rituels ou de prières impliquant les espèces animales correspondantes. Élevés afin d’être vendus comme offrandes animales, les animaux sont sacrifiés, momifiés, puis inhumés dans des catacombes situées près des temples.

Exposées pour la toute première fois, ces momies de chats, de lionceaux, de mangoustes, de crocodiles et de scarabées sont de récentes découvertes provenant de Saqqara, nécropole de l’ancienne cité de Memphis et un centre réservé à ce genre de sépulture. Chez les archéologues, des spéculations veulent que d’autres travaux de fouilles soient susceptibles de dévoiler plus de 15 millions de momies animales.

Cercueil en bois pour

un crocodile momifié

Bois

Période tardive, période ptolémaïque

Musée Sharm El Sheikh, Saqqarah

Sarcophages en pierre calcaire

pour deux scarabées momifiés

Pierre calcaire

Période tardive, période ptolémaïque

Musée Sharm El Sheikh, Saqqarah

Statue d'une mangouste

Bois

Période tardive, période ptolémaïque

Musée Sharm El Sheikh, Saqqarah

Statue d'un ibis

Bois

Période tardive, période ptolémaïque

Musée national de la civilisation égyptienne

Cercueil pour la momie d'un chat

Bois

Période tardive, période ptolémaïque

Musée Sharm El Sheikh, Saqqarah

Ostracon décoré d'un dessin

de sphinx ailé féminin

Pierre calcaire

Période inconnue

Musée égyptien

Ostracon illustrant un chat

rassemblant des oies

Pierre calcaire

Nouvel Empire, 19-20e dynastie

Musée égyptien

Sphinx d'un roi,

possiblement Akhenaton

Quartz

Nouvel Empire, 18e dynastie ou avant

Musée égyptien

Statues d'une déesse à tète de cobra

Bois

Période tardive, période ptolémaïque

Musée Sharm El Sheikh, Saqqarah

Collier pectoral de Psousennès I

Or, verre, cornaline,feldspath, jaspe vert

Troisième Période intermédiaire

21e dynastie, Musée égyptien

Statue d’un scarabée

Bois, résine

Période tardive, période ptolémaïque

Musée Sharm El Sheikh, Saqqarah

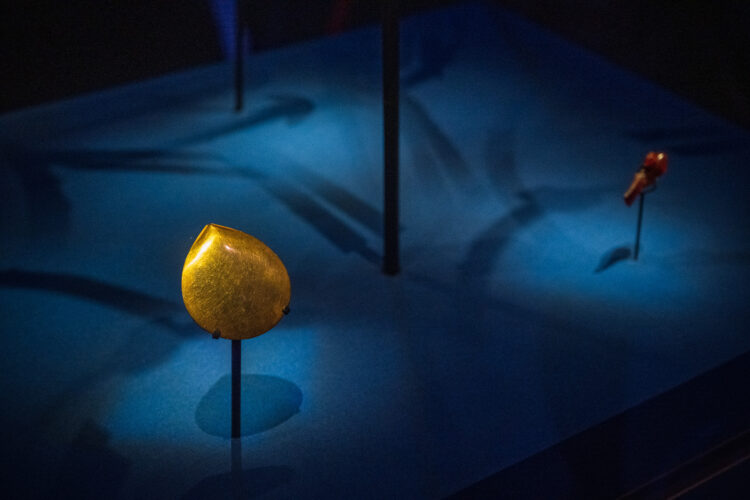

Scarabée du cœur d’Oundjebaoundjed

Or, feldspath

Troisième Période intermédiaire

21e dynastie

Un plat montre des jeunes filles poursuivant des canards à la nage parmi les poissons et les fleurs de lotus. Un autre bol comporte une rosette centrale incrustée de verre.- La combinaison de papyrus et de lotus au centre de l’objet fait penser à l’unification de la Haute Égypte et de la Basse Égypte.

Plat en argent gravé de fleurs

de lotus dans l'eau

Argent, or

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Bol en or avec lobes en relief

et rosette centrale incrustée

Or, verre

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Plat en or et en argent

décoré de nageurs

Argent, or, verre

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Bol à rebord recourbé avec

lobes en relief

Argent

Période ptlémaïque

Musée égyptien

Ceinture de hanches de la princesse Sithathor décorée de coquilles de cauris et perles en forme de graines d’acacia

Les quatre rangs de signes hiéroglyphiques du collier d’épaules de la princesse Khnumit — fait d’or, de lapis-lazuli et de pierres semi-précieuses — lui souhaitent prospérité, puissance et longue vie.

Or, lapis-lazuli, feldspath, cornaline

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Large collier à têtes de faucon de la princesse Khnoumit avec perles hiéroglyphiques

Or, cornaline, lapis-lazuli, turquoise, amazonite

Moyen Empire, 12 dynastie

Musée égyptien

Collier de la princesse Khnoumit gami de pendeloques en coquillage et de deux étoiles en or granulé

Or, turquoise

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Chaîne dorée de la princesse Khnoumit garnie de douze pendeloques en coquillage

Or

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Les trésors secrets

Les tombeaux des reines de l’Ancien Empire sont construits à proximité des pyramides de leurs époux. Les reines et les princesses du Moyen Empire sont inhumées dans des chambres individuelles construites au sein du complexe funéraire du roi.

La découverte de cercueils dissimulés dans des niches secrètes sur plusieurs sites du Moyen Empire révèle d’étonnantes surprises : des mines de bijoux féminins ont échappé à l’attention des voleurs.

Ces jeunes femmes, filles de Djéhoutyhotep, avec leur silhouette longiligne et leur coiffure élégante, portent des robes ajustées très près du corps, et agrémentent leur tenue par des bandeaux, de lourdes parures pectorales et de larges bracelets pour poignets et pour chevilles, à la mode au Moyen Empire.

Les bijoux sont aussi symboliques que magnifiques. Le motif de fleur de lotus, qui rappelle les marais du Nil, représente aussi la renaissance éternelle.

Parure pectorale de la princesse Sithathor arborant le cartouche de Sésostris II

Or, cornaline, lapis-lazuli, feldspath, grenat

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Parure pectorale de la princesse Sathathoriounet arborant le cartouche d’Amenemhat III

Or, cornaline, lapis-lazuli

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Bracelet de cheville avec breloques en forme de griffes et fermoir à nœud

Or, lapis-lazuli, cornaline, turquoise

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Collier avec pendentif de la princesse Sithathor

Or, lapis-lazuli cornaline, turquoise

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

La perruque d’une dame royale est surmontée d’un diadème. Les bandes et les rosettes en or suspendues sur le diadème de la princesse Sathathoriounet sont une version luxueuse des rubans et des fleurs que les femmes de classes inférieures disposaient en torsade dans leurs cheveux.

Dague de la princesse Ita

Or, bronze, lapis-lazuli, cornaline, feldspath

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Diadème de ta princesse

Sathathoriounet

Or, lapis-lazuli, cornaline, faïence

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Pendentif en forme de coquille de bivalve

de la princesse Sathathoriounet

Or

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Pendentif faucon en cornaline de la

princesse Ita

Cornaline

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Diadème de la princesse Sathathoriounet

Or, lapis-lazuli, cornaline, faïence

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Collier de la princesse Sithathormerit

Des amulettes et des bijoux de protection servant à tenir le mal à l’écart — leur position étant déterminée par les textes magiques — sont insérés entre les différentes épaisseurs de bandages enveloppant les momies.

Or, cornaline, lapis-lazuli, feldspath

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Les ceintures de hanches font leur apparition au Moyen Empire. Portées sur les hanches, elles conservent leur popularité pendant toute la durée du Moyen Empire. Les têtes de léopards adossées de ce superbe modèle appartenant à la princesse Merit lui servaient d’amulettes de protection.

Ceinture de hanches de la princesse Merit ornée d’un double rang de têtes de léopard

Pour atteindre le paradis, un pharaon doit d’abord naviguer parmi les dangers du Royaume des Morts. Seule magie — nécessitant des incantations, du matériel et des symboles — a le pouvoir de maîtriser les forces maléfiques qui y sont tapies.

Or, améthyste

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Collier à têtes de faucon et contrepoids de la princesse Néferouptah

Or, cornaline, feldspath

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

La parure pectorale de la princesse Merit contient le cartouche de son père, Sésostris III. Sur les deux côtés, le roi — montré sous les traits d’un sphinx à tête de faucon piétine des prisonniers étrangers.

Parure pectorale de la princesse

Merit arborant le nom de Sésostris III

Or, cornaline, turquoise, lapis-lazui, améthyste

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Pendentif en forme de coquille

de la princesse Merit

Or, cornaline, amazonite, lapis-lazuli

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Bracelet avec symboles

hiéroglyphique de l'éternité

Or, cornaline, turquoise, lapis-lazuli

Nouvel Empire, 12e dynastie

Saqqarah

Bracelet avec symbole

hiéroglyphique de la joie

Or, cornaline, amazonite, lapis-lazuli

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Bracelet avec symbole

hiéroglyphique de l'éternité

Pierre calcaire, pigments

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Masque en bois plaqué or provenant du cercueil d’Aménémopé

Or, bois, bronze, cornaline, lapis-lazuli

Troisième période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Uræus provenant d’une couronne royale de Sésostris II

Or, cornaline, lapis-lazuli, turquoise

Moyen Empire, 12e dynastie

Musée égyptien

Masque funéraire en or d’Oundjebaouendjed

Indispensable dans la vie comme dans la mort, le général Oundjebaouendjed est enseveli dans le complexe funéraire de Psousennès afin de continuer de le servir pour l’éternité.

Or, albâtre, verre

Troisième période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Amulette d’Isis sur la coiffe de Hathor

Or

Troisième période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

À l’instar de Ramsès, Psousennès I a une longue vie; il est possiblement âgé de 80 ans au moment de sa mort. Bien que l’Égypte sur laquelle Psousennès règne est divisée et relativement faible, son tombeau regorge de trésors, mais ceux-ci sont de seconde main. En effet, Psousennès I et sa famille doivent piller des tombeaux du Nouvel Empire pour garnir leurs propres sépultures.

Collier d'épaules de Psousennès I

Or, lapis-lazuli, cornaline, feldspath

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Amulette en or de Psousennès I décoré d'un

vautour et d'un cobra représentant Isis et Nephthys

Or

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Collier pectoral de Psousennès I

Or, jaspe, verre

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Bracelet en or massif de Psousennès I

Or

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Plat en or dédié à Psousennès I

Or

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Cercueil de Chéchonq II avec canopes en forme de cercueils miniatures

Après l’assassinat d’Osiris, la sœur-épouse de ce dernier, Isis, rassemble les parties éparpillées de son corps et les enveloppe dans des bandelettes de lin, lui permettant ainsi de renaître. Dans la mort, tous les pharaons deviennent Osiris. En momifiant leur corps, les embaumeurs et les prêtres assurent leur transition entre mortalité et immortalité.

Pour prolonger la préservation du corps, les embaumeurs retirent les organes internes du défunt et les momifient séparément. Il sont souvent conservés dans un jeu de quatre canopes. Les magnifiques sarcophages miniatures en argent de forme humaine de Chéchonq II sont d’une inhabituelle splendeur.

Couvercle du cercueil à tête de

faucon de Chéchonq II

Argent

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Canopes en argent en forme de

cercueils miniatures de Chéchonq II

Argent

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Chéchonq II

Chéchonq II est un roi de la 22e dynastie. Bien qu’il ait régné 100 ans après Psousennès l, il est inhumé dans le complexe funéraire de ce dernier. Sa momie est inhabituellement enchâssée dans deux cercueils à tête de faucon, représentation probable du dieu funéraire Sokar.

Le cercueil interne est fait de cartonnage — un mélange composé d’étoffe et de plâtre — recouvert de feuille d’or. Le cercueil externe est en argent, tout comme le sont les quatre cercueils miniatures contenant les organes internes de Chéchonq.

Cercueil intérieur à tête de faucon de Chéchonq II — caisson et couvercle reconstruits en cartonnage

Carton, plâtre, or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

La momie de Chéchonq II est ornée d’un masque funéraire, d’amulettes, d’une ceinture, de bijoux et de doigtiers et de doigtiers d’orteils en or, transformant ainsi le roi en un être de lumière rayonnant. Beaucoup d’autres amulettes — toutes empreintes d’un sens et de pouvoirs magiques conférant l’immortalité — sont disposées sur la momie et entre les épaisseurs de bandelettes qui l’enveloppent. Certaines appartiennent à des rois d’époque plus anciennes tandis que d’autres proviennent de terres lointaines.

Le ka du roi — sa force vitale — réside dans sa momie. Son ba — son âme — revient chaque soir sous les traits d’un oiseau pour fusionner avec le ka. A l’instar du dieu Osiris, le pharaon renaît chaque jour.

Masque en or de Chéchonq II

Or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Collier pectoral de Chéchonq II

montrant Isis et Nephthys glorifiant

un scarabée de cœur ailé

Or, pierre, verre, faïence, pigments, colle

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Ceinturon et devanteau de Chéchonq II

Électrum, colle, or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Pectoral de Chéchonq I représentant

une barque solaire

Or, lapis-lazuli, cornaline, feldspath, verre

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Bracelet de Chéchonq II avec œil d'Horus

Or, lapis-lazuli, cornaline, faïence

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Amulette représentant un oiseau et

un disque solaire

Électrum

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Bracelet de Chéchonq II paré d'un

sceau cylindrique mésopotamien

Or, lapis-lazuli

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie*

Musée égyptien

*Ce sceau appartient au règne de Sargon d'Akkad

(vers 2300 av. J.-C.), quelque 1500 ans avant

l'époque de Chéchonq Il.

Plaque d'incision de momification en

or d'Osorkon II avec œil d'Horus

Or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Ceinturon et « sporran » de Chéchonq II

Électrum, colle, or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Doigtiers en or

Or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Doigtiers en or pour orteils

Or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

Sandales funéraires en or de Chéchonq II

Or

Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie

Musée égyptien

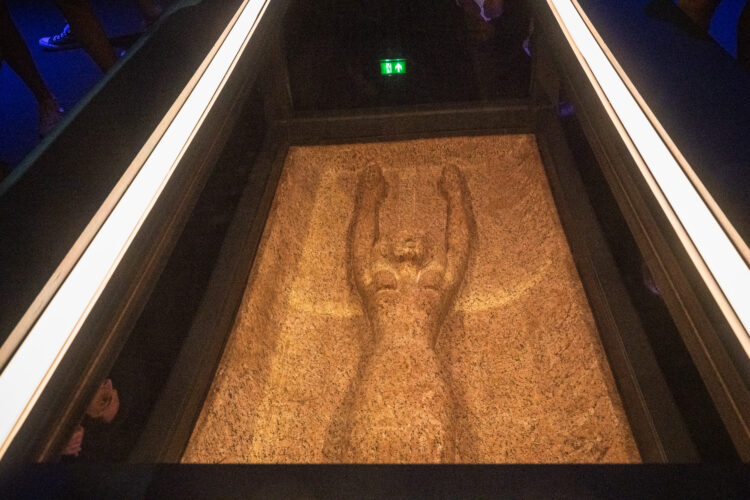

Couvercle du sarcophage de Mérenptah réutilisé pour celui de Psousennès I

Psousennès I est enseveli à Tanis sous l’énorme couvercle en granit du sarcophage du fils et successeur de Ramsès, Mérenptah. En retirant le couvercle du sarcophage de Mérenptah dans son tombeau de la Vallée des Rois, puis en expédiant celui-ci à Tanis, Psousennès évite d’avoir à fabriquer son propre tombeau et se lie pour l’éternité à l’illustre famille de Ramsès le Grand.

Sur la face interne du couvercle du sarcophage, une gravure spectaculaire dépeint Nout, déesse du ciel, se tenant face au défunt, les bras tendus dans une pose protectrice,

Granit

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Ces vases d’albâtre, qui portent le nom de Mérenptah, proviennent de la Vallée des Rois et font partie des découvertes d’Howard Carter. l’homme qui a aussi découvert le tombeau de Toutankhamon.

Vase avec anse en forme de tête d'Antilope

Albâtre calcite

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Amphore avec cartouches de Mérenptah

Albâtre calcite, pigments

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

Partie supérieure d’une statue en granodiorite de Mérenptah

Bien que le roi Mérenptah ait atteint fa cinquantaine lorsqu’il succède à Ramsès, ce buste le présente comme un jeune homme beau et dynamique.

Granodiorite, pigment

Nouvel Empire, 19e dynastie

Musée égyptien

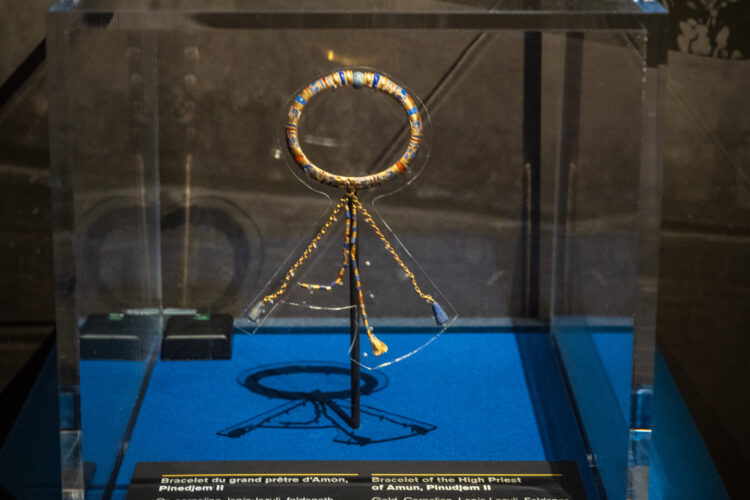

Bracelet du grand prêtre d’Amon, Pinedjem II

Or, cornaline, lapis-lazuli, feldspath

Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie

Musée égyptien

Un tombeau royal

Bien que la cachette ait sauvée la momie de Ramsès, son tombeau est pillé durant l’Antiquité, entièrement vidé de son contenu par les voleurs. Aussi, des inondations soudaines causées par de fortes pluies endommagent les murs, les plafonds et les sols du tombeau.

Des reproductions murales du tombeau du père de Ramsès, Séti I, donnent un aperçu de la splendeur d’un tombeau pharaonique.

Le sarcophage de Ramsès II

Ce magnifique sarcophage en cèdre sculpté logeait jadis la dépouille de Ramsès. Les hiéroglyphes du couvercle représentent son cartouche et racontent l’histoire de son périple du tombeau à la cachette.

Partie supérieure du colosse de Ramsès

Pierre calcaire

Nouvel Empire, 19e dynastie

Muséo Sharm El Sheikh