Se rendre à La Sauve depuis Paris

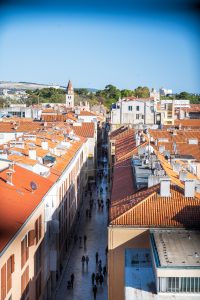

Nous profitons d’un week-end à Sauveterre de Guyenne pour faire un tour à La Sauve ! Avant même de plonger dans ses monuments, il est bon de se rappeler que cette petite commune de Gironde, nichée au cœur de l’Entre-deux-Mers, tire son nom du latin « silva », signifiant forêt. C’est dire si son histoire est intrinsèquement liée à la nature environnante. Depuis des siècles, La Sauve a été un carrefour important, bénéficiant de sa position stratégique sur d’anciennes voies de communication. Sa fondation remonte à des temps immémoriaux, bien avant l’arrivée des moines qui allaient la rendre célèbre. Les premières traces d’occupation humaine remontent à l’Antiquité, et des vestiges gallo-romains ont d’ailleurs été découverts dans les environs, attestant d’une présence ancienne et continue. Au fil des siècles, La Sauve a connu les soubresauts de l’histoire, des invasions aux périodes de prospérité, mais c’est véritablement à partir du XIe siècle que son destin bascule avec la fondation d’un monastère majeur. Nous commençons notre balade par les petites ruelles forts mignonnes, pleines de charme.

Église Saint-Pierre

Nous arrivons ensuite sur l’église Saint-Pierre, qui, comme l’abbaye qu’on découvriras juste après, sont inscrites au patrimoine de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 1998. Il y avait à l’époque à La Sauve, deux paroisses, Saint-Jean et Saint-Pierre avec chacune une église. L’église Saint-Jean occupait la place de la halle actuelle, au pied de l’abbaye mais fut détruite vers 1690.

Nous arrivons aux pieds de l’église Saint-Pierre qui, tout comme l’abbaye que nous allons découvrir juste après, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est dire son importance historique ! A l’époque, La Sauve comptait en réalité deux paroisses, Saint-Jean et Saint-Pierre, chacune avec sa propre église. L’église Saint-Jean occupait la place de la halle actuelle, juste au pied de l’abbaye, mais elle fut malheureusement détruite vers 1690. L’église Saint-Pierre, elle, a eu plus de chance et trône toujours au même endroit, sur la colline à environ 500 mètres de l’abbaye, et a d’ailleurs été rénovée récemment. Fondée dès 1083, elle a été reconstruite entre le XIIe et le XIIIe siècle dans un style gothique, ce qui lui confère une élégance particulière. Une anecdote intéressante : pour s’adapter aux nombreux visiteurs et pèlerins du chemin de Compostelle, c’est la façade Est, celle que l’on voyait en arrivant, qui a été richement décorée, tandis que la façade Ouest, hors du champ de vision des voyageurs, est restée sans décors. Sur cette façade Est, on peut d’ailleurs admirer les sculptures de Saint Pierre, une Vierge, Saint Jacques le Majeur et l’archange Michel. Ses deux cloches, datant de 1878 et pesant 300 et 700 kg, sonnent encore aujourd’hui les Angélus, matin, midi et soir, rythmant la vie du village. À l’intérieur, les peintures murales datant de la fin du XVIe siècle, ajoutant une touche de mystère et de couleur. Et depuis 2020, l’église abrite un trésor musical : l’orgue de salon de Charles Gounod, le célèbre compositeur français né en 1818. C’est une pièce magnifique qui enrichit davantage le patrimoine de ce lieu. Mais maintenant, poursuivons notre chemin vers le joyau de La Sauve, à quelques pas de là.

Nous continuons notre balade à pied par la route pour contourner l’Abbaye.

Abbaye Notre Dame de La Sauve

Nous voici devant la majestueuse Abbaye de La Sauve-Majeure, un véritable chef-d’œuvre de l’art roman et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Fondée en 1079 par Gérard de Corbie, un personnage fascinant et visionnaire, cette abbaye bénédictine a connu un rayonnement considérable, devenant l’une des plus puissantes d’Aquitaine. Fut un temps, elle a contrôlée jusqu’à une centaine de prieurés et d’églises ! Sa position stratégique sur l’une des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle a également contribué à sa renommée, accueillant pèlerins et marchands. Les ruines que nous voyons aujourd’hui, même si elles ne sont qu’une fraction de sa splendeur passée, sont d’une beauté saisissante. Ses chapiteaux sculptés racontent des histoires bibliques, des scènes de la vie quotidienne, et même des figures fantastiques, un véritable livre de pierre. Les moines de La Sauve étaient réputés pour leur savoir, et la bibliothèque de l’abbaye était l’une des plus riches de la région.

Malheureusement, l’histoire de l’abbaye est aussi marquée par des épreuves. En 1759, un tremblement de terre ébranle sérieusement l’église. Puis, la Révolution française porte un coup fatal : les richesses de l’abbaye sont dispersées, et les bâtiments sont même utilisés comme prison dès 1793. Le déclin se poursuit, et les voûtes de l’église finissent par s’effondrer en 1809. Pendant près de 40 ans, le site est alors exploité comme carrière, ses pierres servant à la construction de nombreux bâtiments de La Sauve. C’est une période sombre ! L’abbaye connaît ensuite une brève renaissance en 1837, transformée en collège de jésuites, mais un incendie dévastateur en 1910 détruit l’école, et le site est de nouveau abandonné.

Entre 1914 et 1918, pendant la Première Guerre mondiale, le bâtiment sert même d’hôpital militaire de campagne. C’est finalement en 1960 que l’État récupère les lieux, et le ministre des Affaires culturelles de l’époque entreprend d’importants travaux de consolidation pour redonner vie à ce patrimoine exceptionnel et l’ouvrir enfin au public. C’est vraiment un lieu chargé d’histoire, où l’on ressent encore la présence des moines et des pèlerins. Mais après cette immersion dans le sacré, peut-être est-il temps de nous intéresser à un autre aspect majeur de la région : le vin !

Maison des vins de l’Entre Deux Mers

Et c’est tout naturellement, après avoir contemplé l’Abbaye, que nous nous dirigeons vers la Maison des Vins de l’Entre-Deux-Mers, installée juste à côté, dans les bâtiments de l’ancienne « Halle aux Blés » de l’Abbaye. C’est une transition parfaite, car l’histoire de la vigne et du vin est intimement liée à celle de l’Entre-deux-Mers et même des moines qui, jadis, cultivaient la vigne pour leurs propres besoins et pour les offrandes. C’est l’endroit tout à fait idéal pour découvrir toute la richesse de cette appellation, la plus grande en superficie de tout le Bordelais pour les vins blancs secs. La Maison des Vins, c’est bien plus qu’un simple lieu de dégustation ; c’est un véritable centre d’interprétation où l’on apprend l’histoire du vignoble, les spécificités des cépages, et les secrets de l’élaboration de ces vins typiques. Sais-tu que l’Entre-deux-Mers doit son nom à sa position géographique, entre la Garonne et la Dordogne, qui ressemblent à deux marées intérieures ? Une petite anecdote : on raconte que les moines de l’Abbaye étaient parmi les premiers à cultiver la vigne avec méthode dans la région, contribuant ainsi à la renommée future des vins de Bordeaux. Après avoir exploré le passé monastique et viticole, je te propose maintenant de faire un petit détour par un lieu un peu moins joyeux, mais tout aussi révélateur de l’histoire locale.

Prison communale

La prison de La Sauve, construite en 1859 a une histoire particulière car elle a accueillie qu’un seul prisonnier au cours de son histoire. C’est en plus, la plus petite prison de France car elle contient que deux cellule.

Continuons notre chemin et arrêtons-nous un instant devant ce qui fut autrefois la prison communale. Cette petite bâtisse possède une histoire assez… unique ! Elle fut construite en 1859, et est connue pour être la plus petite prison de France, avec seulement deux cellules ! Et ce n’est pas tout : l’anecdote la plus surprenante, c’est qu’elle n’aurait accueilli qu’un seul prisonnier au cours de toute son histoire ! Quelle activité palpitante.

Halle de la place Saint Jean

Sur la place centrale, en bas de l’abbaye se trouve la halle de la place Saint Jean, qui abritait auparavant la paroisse Saint Jean. Son parking est un emplacement idéal pour se garer et découvrir La Sauve à pied.

Nous voici maintenant au cœur battant de La Sauve, sur la Place Saint-Jean, où trône fièrement la Halle. Ce type de bâtiment est emblématique de nombreuses villes et villages du Sud-Ouest, et celle de La Sauve ne fait pas exception. Elle était, et est toujours, un lieu de rencontre, d’échanges et de commerce. Ces halles étaient des centres névralgiques de la vie économique et sociale, des lieux où l’on apprenait les nouvelles du jour, où l’on traitait des affaires, et où l’on célébrait parfois les événements importants.

La structure de la halle, avec sa charpente imposante, est une prouesse architecturale de l’époque où elle a été construite. Elle est conçue pour être ouverte aux quatre vents, protégeant du soleil et de la pluie, tout en permettant la circulation de l’air. Les foires et marchés de La Sauve sous la Halle ont une longue histoire, remontant souvent au Moyen Âge. Elles étaient un privilège accordé par les seigneurs ou les rois, et attiraient des marchands des environs et même d’au-delà. Après cette immersion dans l’effervescence du marché, nous nous dirigeons vers un autre point important pour la ville et qui a grandement contribué à son développement au XIXe siècle.

Gare de La Sauve

Nous terminons notre balade dans La Sauve par sa gare SNCF. Autrefois point stratégique de la ligne Bordeaux-Sauveterre-de-Guyenne (inaugurée en 1873), a grandement contribué au développement économique local en facilitant le transport des personnes et des marchandises, notamment le vin. Aujourd’hui désaffectée pour le trafic ferroviaire, la gare a été aménagée en musée « Le train de La Sauve », inauguré le 11 mai 2023.

L’ancienne voie ferrée entre Sauveterre-de-Guyenne et Bordeaux est désormais une piste cyclable de 47 kilomètres, plus connue sous le nom de Roger Labépie. Cette voie traverse plusieurs charmants villages, dont Sauveterre-de-Guyenne, offrant un parcours idéal pour les amateurs de vélo. Le parking de la gare sert d’ailleurs de point de départ.

C’est dans une atmosphère pluvieuse avec vue sur l’abbaye que nous rentrons au chaud.