Bom dia !

L’Algarve, région la plus méridionale du Portugal, est réputée pour ses superbes plages dorées, ses falaises spectaculaires et son riche patrimoine historique. Entre les villages de pêcheurs pittoresques, tels que Tavira et Olhão, et les stations balnéaires animées comme Albufeira, la région offre un mélange parfait de nature et de culture. Nous vous emmenons à la découverte des vestiges mauresques, des réserves naturelles et de la cuisine méditerranéenne raffinée, le tout en profitant d’une arrière-saison.

Faro 🇵🇹

Aéroport international de Faro

Olá !

Nous voici arrivés à Faro. Ce matin, notre avion a décollé à 6h30 de Bordeaux, c’était un peu tôt, mais il est 8h30 et nous pouvons dès à présent partir à la découverte de la ville !

Rejoindre le centre-ville se fait facilement et rapidement grâce aux bus présents à la sortie du terminal.

Vous le savez peut-être déjà, nous ne partons jamais sans repérer un maximum de points à voir et à découvrir, et nous construisons nos balades en reliant ces points entre eux. Mais pour ce premier tour dans la ville, nous y allons un peu au hasard, le temps de nous réveiller un peu. 😅 Et cette première impression nous réjouit, la ville semble magnifique !

Cathédrale de Faro sur Largo da Sé

Nous voici au cœur de la vieille ville, ce quartier est principalement piéton, rendant la balade agréable. En arrivant sur Largo da Sé, on est immédiatement frappé par la silhouette imposante de la Cathédrale de Faro, dont les origines remontent au XIIIe siècle. Construite sur les vestiges d’une ancienne mosquée, elle a subi plusieurs transformations, notamment après le séisme de 1755. Ses portes sont closes lors de notre passage, mais il est possible d’y découvrir une surprenante alliance de styles gothique, renaissance et baroque, où chaque détail raconte un pan de l’histoire locale.

Cidade Velha – Vieille ville

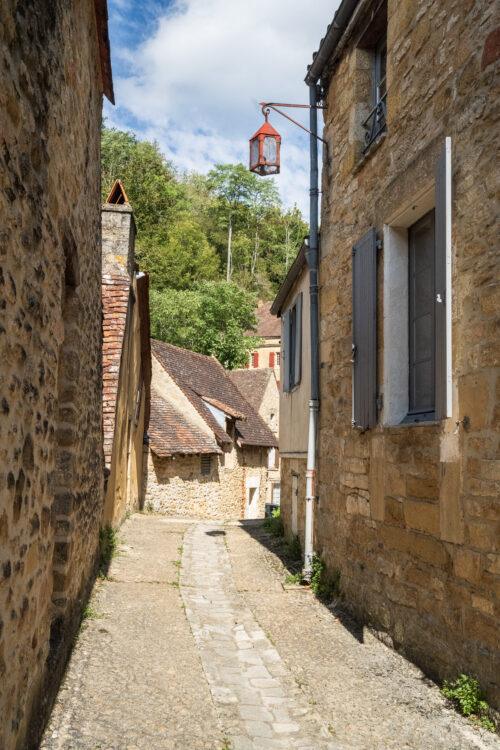

En arpentant les ruelles pavées de la Cidade Velha à Faro, on est transporté dans un voyage à travers le temps. Ce quartier, ceinturé par une muraille de forme ovale datant de l’époque romaine (près de 2000 ans), entoure le plus vieux quartier de Faro. C’est au prince Ben Bekr, au IXe siècle, qu’on attribue l’initiative de protéger la colonie par ces remparts. Malgré différents dommages causés au fil des siècles (séismes au XVIe siècle, assauts de corsaires anglais, grand tremblement de terre de 1755, etc.), la muraille a survécu jusqu’à aujourd’hui. Les murs ont été progressivement intégrés dans de nouveaux bâtiments et il ne reste actuellement que quelques éléments défensifs, comme les deux tours qui servaient à protéger l’entrée de l’Arco do Repouso.

Monumento aos Combatentes do Ultramar sur Largo de São Francisco

Après avoir passé la porte, la Largo de São Francisco nous fait face. Un peu plus loin, nous y trouvons le Monumento aos Combatentes do Ultramar, dédié aux soldats portugais ayant participé aux guerres coloniales. Ce monument aux lignes sobres et géométriques marque un hommage discret aux vies perdues durant ces conflits.

Parking

Largo de São Francisco 1, Faro

A noter que cette place offre un vaste parking gratuit.

Algarve School of Hospitality and Tourism

En remontant Largo de São Francisco, nous apercevons cette belle porte, ouverte. Après un bref coup d’œil, nous décidons d’y entrer. Pour commencer, je ne suis pas certain que ce bâtiment se visite… puis l’intérêt en est assez limité. Toutefois, à l’intérieur, on y trouve de jolis couloirs à la lumière filtrée, c’est agréable et il y fait frais ! Il s’agit là d’une école qui forme les futurs professionnels de l’hôtellerie et du tourisme de la région.

Petit room tour : Notre hôte, venant de nous prévenir de la disponibilité de notre logement, nous décidons d’aller y déposer le surplus de nos sacs à dos avant de reprendre notre balade. Le logement que nous avions réservé est canon : nous partageons une grande maison de ville, avec un autre couple (de Français !), qui dispose de jolis espaces de vie et d’une grande terrasse, super !

Jardim da Alameda João de Deus

Nous prenons la direction du Jardim da Alameda João de Deus, l’endroit idéal pour une pause nature. Ce parc ombragé, avec ses sentiers sinueux et ses fontaines, est l’un des plus grands (et des plus beaux) espaces verts de Faro. Nous flânons dans les allées, parmi les arbres centenaires et les parterres de fleurs. C’est un véritable havre de paix en pleine ville, où même les paons semblent se plaire.

Timing parfait, un petit kiosque à l’intérieur du parc sert des cafés et des Pastéis, alors que le manque de petit-déjeuner commence à se faire sentir.

Nous avions gardé un tel souvenir des Pastéis de Belém que notre journée ne pouvait pas mieux commencer qu’avec ces petites pâtisseries dans un cadre aussi agréable.

Maintenant que nous sommes d’attaque, nous nous éloignons un peu du côté de la Rua Dra. Mariana Amélia Machado Santos pour profiter d’un joli point de vue sur la lagune de Ria Formosa. S’y rendre exprès pour le panorama n’en vaudrait pas le détour, mais en y passant, autant en profiter.

Au-dessus du rond-point se trouve un parking offrant une vue encore plus dégagée.

Ermida de Santo António do Alto

Nous doutons un peu du détour que nous avons fait, mais qu’importe, nous avons le temps. Arrivés à l’Ermida de Santo António do Alto, le point le plus à l’est que nous avons à voir, perchée sur une colline, nous avons gravi une sacrée pente pour atteindre cette petite chapelle historique. Nous en profitons pour faire une petite pause à l’ombre. L’intérieur, simple mais charmant, témoigne de la dévotion locale à Saint Antoine. Un lieu chargé de sérénité et d’histoire.

De retour vers le centre-ville, la vaste esplanade de la Rua de Santo António est d’une luminosité telle que les lunettes de soleil sont d’une grande utilité.

Tertúlia Algarvia

Praça Dom Afonso III 15, 8000-167 Faro

C’est déjà l’heure de la pause déjeuner ! Nous ne découvrons pas la cuisine portugaise, et aussi bien à Lisbonne qu’à Porto, nous nous sommes toujours régalés des plats et spécialités du pays. Laure opte pour un chorizo flambé et pour moi, ce sera du poulpe grillé.

Bien que nous soyons fin septembre, le soleil est encore très (trop ?) présent. Heureusement, de grandes toiles jalonnent les rues, les préservant de l’étouffante chaleur qui s’accumule habituellement dans les villes. La différence avec d’autres rues, qui n’en sont pas pourvues, se ressent rapidement.

Au centre de Largo do Dr. Silva Nobre, une stèle rend hommage à ce médecin et chercheur renommé, spécialisé en médecine interne et en cardiologie. Il est connu pour ses travaux sur les maladies cardiovasculaires et ses contributions significatives à la recherche clinique et à l’enseignement médical.

Igreja Matriz de São Pedro

Nous arrivons à l’église Saint-Pierre de Faro, un lieu à la fois discret et imposant. Construite au XVIIIe siècle, elle se distingue par son architecture baroque sobre. Malheureusement, ses portes n’étaient pas ouvertes lors de notre passage, mais l’intérieur avait l’air assez intéressant à voir, avec notamment de grands ornements en azulejos.

Voici quelques heures que nous déambulons dans les rues de la capitale de l’Algarve, et les rues, avec leurs variantes locales, ressemblent beaucoup à celles des autres villes portugaises que nous avons visitées auparavant. C’est assez agréable de voir toutes ces couleurs et ces motifs cohabiter, donnant à l’atmosphère une touche joyeuse et chaleureuse.

Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo

L’église des Carmes de Faro est un peu différente des autres édifices religieux du coin. Bien que sa façade simple et élégante paraisse presque familière, c’est à l’intérieur que demeure la surprise. Une chapelle aux murs tapissés de crânes et de grands os rappelle aux passants que la vie est éphémère, n’est-ce pas étonnant ? À l’entrée se trouve également une inscription pas des moins déroutante : “Arrête-toi et pense au destin qui sera le tien”. Bonne ambiance garantie !

Doca de Faro

En suivant le dédale de ruelles, nous arrivons finalement sur les quais du port de plaisance. C’est assez intéressant d’en faire le tour, d’une part pour le grand air et la belle vue d’un côté, mais aussi pour les sculptures disséminées çà et là.

Il faut traverser la voie ferrée pour accéder à la digue. Bien que le panneau d’avertissement ne soit plus très lisible, il faut rester prudent en traversant, car des trains y circulent !

Arco da Vila

Situé à l’entrée des vieux remparts de Faro, l’Arco da Vila est une porte monumentale qui reflète le mélange d’influences architecturales de la région. En la traversant, nous avons l’impression de remonter le temps, avec ses détails de style néoclassique et son intégration dans la muraille d’origine. Au sommet, une statue de Saint Thomas d’Aquin veille sur les visiteurs. Cette porte est une des principales entrées vers la vieille ville de Faro et nous invite à explorer ses ruelles pavées et ses édifices historiques.

Rua Domingos Guieiro

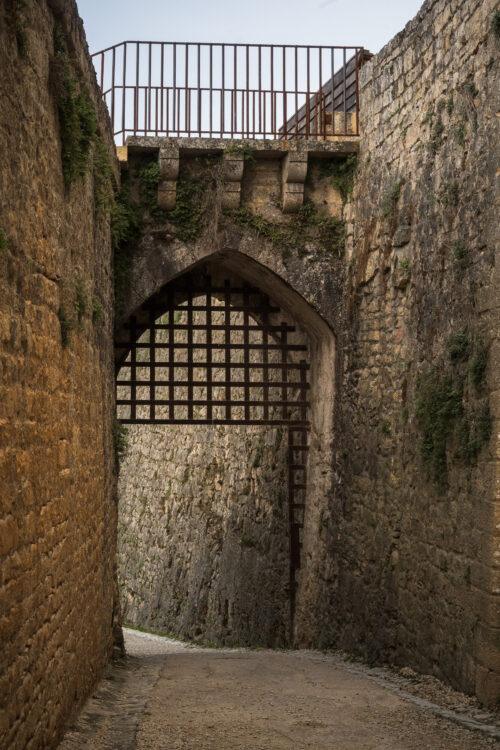

Arco do Repouso

L’Arco do Repouso, sous lequel nous passons, fait partie intégrante des anciennes fortifications médiévales. L’entrée orientale, servant à ceux venant de la terre, se faisait par une porte en coude, nommée Arco do Repouso (parce qu’Afonso III y aurait trouvé du repos). Cette entrée a été renforcée au XIIIe siècle par deux tours albarranes d’origine almohade, destinées à protéger l’une des entrées les plus vulnérables de la ville.

Son innovation défensive réside dans l’apparition de la notion de contre-attaque passive : quiconque s’approchait du mur d’enceinte ou de la porte se faisait attaquer par derrière. Cette situation était due à l’avancée des tours par rapport à la muraille. Cette porte est associée à la Conquête de Faro par les Chrétiens, commandés par Afonso III, le 29 mars 1249. Une légende raconte que la prise de Faro s’est faite pacifiquement, sans combats sanglants.

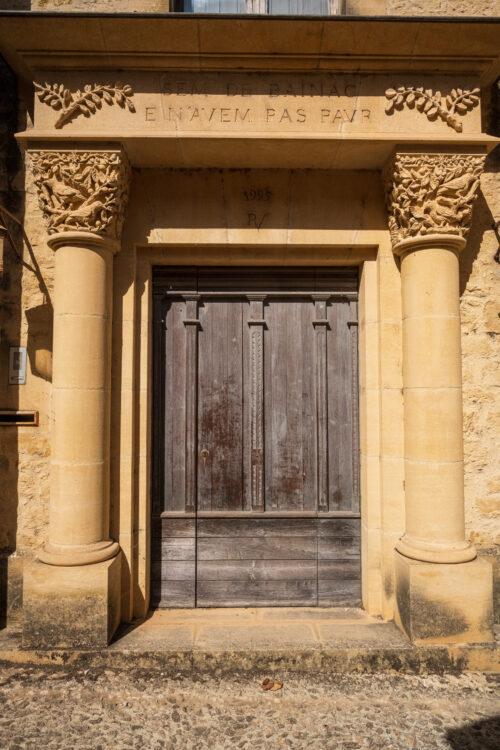

Palácio Belmarço

Juste derrière le mur d’enceinte se dresse le mystérieux Palácio Belmarço. Construit au XVIIe siècle, ce palais baroque, aux façades ornées de sculptures complexes, cache bien des secrets. On raconte que ses salons ont vibré aux sons de musiques envoûtantes et que ses jardins ont abrité des amours passionnées. Aujourd’hui, le temps semble s’être arrêté dans ce lieu chargé d’histoire, invitant les visiteurs à imaginer les fêtes somptueuses qui s’y sont déroulées.

Banco de Portugal

Là aussi, un petit ponton accessible offre une belle vue sur le Parque Natural da Ria Formosa et son front de mer.

S.R.A.F. – Artists

Ce bâtiment ne faisait pas partie des lieux que nous avions prévu de visiter, mais une fois de plus, le portail d’accès est ouvert, entrons ! Dans la cour, l’endroit regorge de fresques et de jolis graffitis artistiques. Nous poussons notre exploration jusqu’à l’une des arcades du fond où nous apercevons un escalier. Allons voir ce qui se passe plus haut alors.

Une multitude d’œuvres d’art contemporain, parfois militantes, sont installées dans les salles des deux étages que nous parcourons avec curiosité. L’endroit est à la fois mystérieux et intéressant.

Wow ! Nous ne nous y attendions pas ! Au troisième et dernier étage se trouve une immense terrasse surplombant les toits de Faro, incroyable ! Il est possible de grimper en haut de la tour, mais gare au vertige ! D’en haut, la vue est absolument imprenable et, par chance, nous y arrivons au meilleur moment de la journée, pour contempler le soleil doré se coucher dans la lagune, c’est d’une beauté sans nom !

Restaurante Cinderela

R. 1º de Dezembro 19, 8000-410 Faro

Nous avons un peu trop tardé à nous préoccuper du dîner, donc le choix n’est pas très large. Toutefois, nous avons trouvé une petite table en dehors de la vieille ville qui sert des plats simples et généreux (c’est habituel au Portugal, vous me direz). Chose qui s’apprécie grandement, les prix ne sont pas prohibitifs, ce qui nous permet de profiter pleinement sans avoir à trop regarder l’enveloppe.

Faro by night

Pour finir cette longue journée, nous nous baladons un peu au hasard dans les rues de la ville. Faro est une toute petite ville qui se fait rapidement et facilement à pied. Nous sommes contents d’avoir prévu un itinéraire dense pour les prochains jours. L’aventure commence demain !

😴